Lorsque notre clinique a ouvert en 2017, c'est le domaine où j'avais le moins de connaissances. Hormis relier le câble RJ11 vers la prise en T, puis connecter mes appareils en Wi-Fi, je n'ai jamais eu grand chose à faire de plus dans ma vie. Or, quand on se retrouve face à 14 câbles Ethernet qui arrivent dans une baie de brassage (quantité risible pour un administrateur réseau, mais pas pour un débutant), il faut savoir quoi faire.

Cela demande quelques bases, que je vais tenter d'expliquer dans les grandes lignes. Je vais un peu réinventer la roue, mais je ne fais ici aucun copier-coller de texte. L'intérêt est donc d'expliquer d'une autre façon, ce qui pourrait pourquoi pas servir à quelqu'un.

Comment les données transitent sur le réseau

Il faut oublier tout comparatif avec le téléphone ou l'électricité car l'information ne se transmet pas du tout pareil. Le réseau informatique repose sur le concept de commutation de paquets, contrairement au téléphone analogique qui fonctionnait par commutation de circuits. C'est cette technique qui permet nativement, sans être obligé d'émuler quoi que ce soit, de pouvoir par exemple ouvrir une deuxième page internet sans fermer la première, et de conserver la connexion avec les deux. Le terme "paquet" n'est pas usurpé car c'est exactement ce qui se passe. Par exemple, lorsqu'on télécharge un fichier sur internet, la carte réseau du serveur va découper le fichier en petits morceaux, l'envoyer, puis celle de la machine de destination va regrouper les informations.

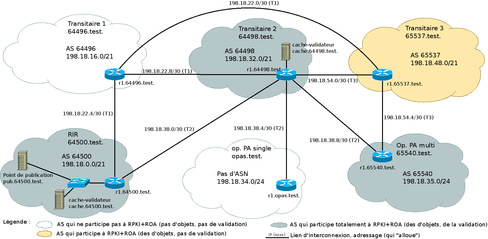

Cela n'empêche pas d'avoir un grand nombre de topologies différentes. On les rencontre presque toutes sur le réseau internet, mais celle qui est la plus couramment utilisée est la topologie en étoile, en particulier dans les réseaux locaux :

Un système très normé

Le modèle OSI

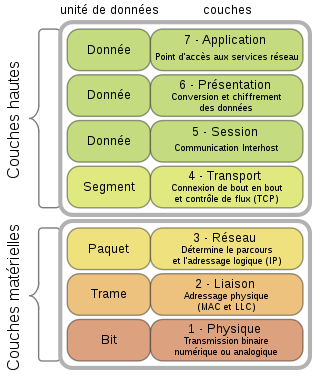

Internet et les intranets ne pourraient jamais fonctionner si chacun faisait à sa manière. Ainsi est né le TCP/IP qui plus tard a été supplanté par le modèle OSI, une norme réseau générale incluant entre autres le TCP/IP. Cette norme est régie par l'Organisation Internationale de Normalisation.

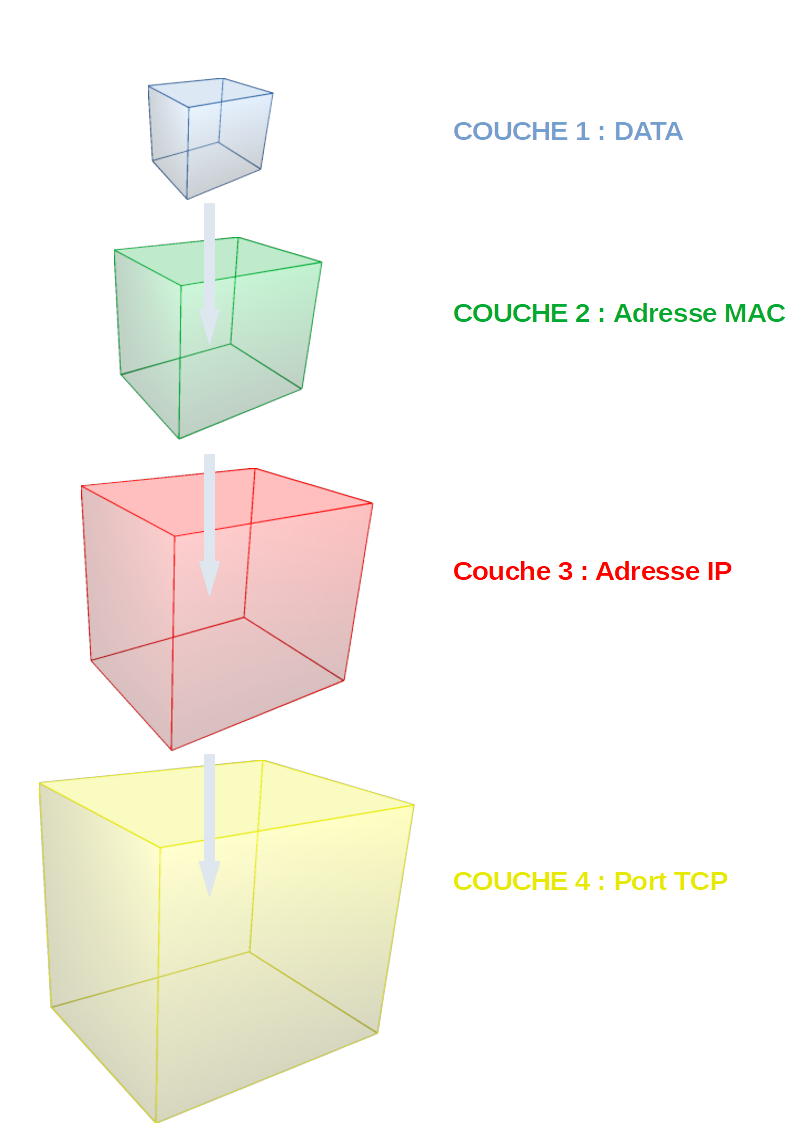

Ce schéma au premier abord abstrait et imbuvable, est intéressant car il insiste sur la notion de couche. Une couche x hérite de la couche x-1 sur laquelle elle ajoute une consigne par un procédé appelé l'encapsulation.

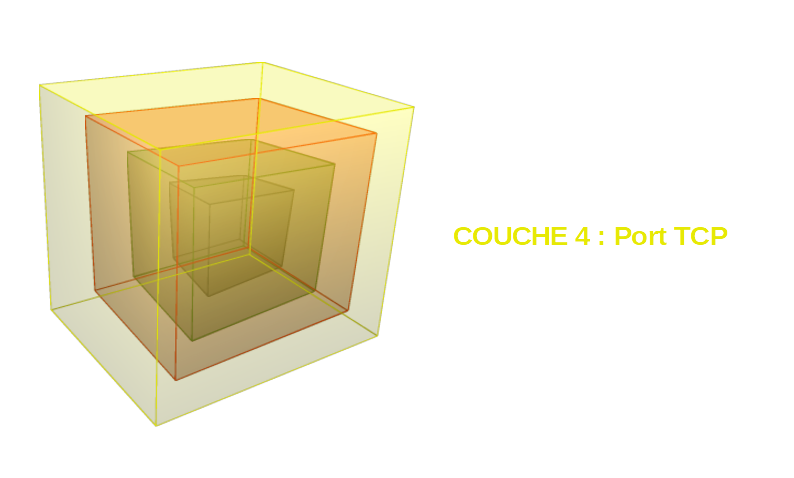

Si on regarde au niveau de la couche 4 - Transport / protocole TCP, on ne voit alors qu'un seule boîte dans laquelle est contenue toutes les autres :

Un exemple concret et parlant de l'encapsulation est celui du courrier : une lettre est mise dans une enveloppe, mise dans un sac de tri du courrier, lui-même mis dans un container qui sera ensuite acheminé vers un centre de tri.

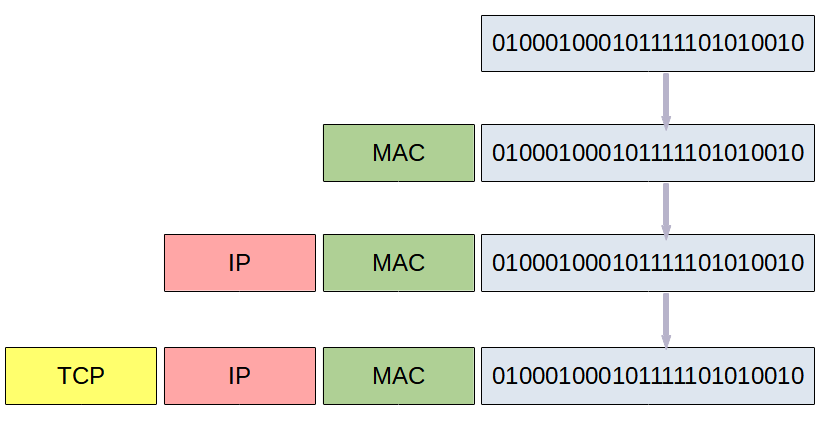

Dans la réalité, ce ne sont évidemment pas des boîtes qui sont empilées mais un ajout d'entête ou header. Le premier ensemble données + entête constitue une trame. A cette trame, pour former la couche de niveau 3, on va apposer un nouvel entête, et ainsi de suite :

L'IEEE

Regardons d'un peu plus près ce qui se passe au niveau du support de transmission des informations réseau. Ce sont ici les couches 1 et 2 du modèle OSI qui seront exploitées. Voici concrètement ce qui va nous intéresser :

- La couche physique qui va transmettre l'information de bit à bit de l'émetteur vers le récepteur :

- C'est l'ensemble carte réseau + connectique RJ45 + câble Ethernet dans le cas d'un échange par câble,

- ou l'ensemble carte réseau + ondes radios dans le cas du WiFi.

- La couche liaison de données qui va identifier la carte réseau par adressage physique ou MAC.

On peut connaître l'adresse MAC en ouvrant le PowerShell : enfoncer la touche Win + R et taper powershell dans l'outil d'exécution, ou faire clic droit sur le logo Windows en bas à gauche et en sélectionnant "PowerShell" (Windows 10 requis) :

PS C:\Users> Get-NetAdapter

Name InterfaceDescription ifIndex Status MacAddress LinkSpeed

---- -------------------- ------- ------ ---------- ---------

Ethernet Realtek PCIe FE Family Controller 11 Disconnected 84-7B-EB-32-87-CF 0 bps

Wi-Fi Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160 9 Up 2C-6E-85-7D-68-07 390 MbpsC'est un organisme nommé l'IEEE qui normalise ces règles selon l'ensemble 802.x. Par exemple, IEEE 802.3 définit Ethernet, IEEE 802.4 définit l'adressage MAC. IEEE 802.11x définit le WiFi, comme 802.11ac, 802.11b, 802.11n, etc. C'est pour cela qu'on voit souvent par exemple "WiFi compatible a/b/g/n/ac".

Modem, routeur, switch, hub, ... kézako ?

Un modem module, un routeur route, un switch commute, et un hub concentre.

C'est un résumé très simplifié, mais les mots parlent d'eux-mêmes !

Le modem

Les gens des générations 80 et précédentes se souviennent forcément de ce petit boîtier qui se connectait parfois en USB — les cartes réseaux n'étaient pas généralisées sur les machines des années 90. Il faisait un bruit typique que je vous laisse savourer.

Le réseau de paires de cuivre torsadées qui décore notre paysage n'est à la base pas conçu pour transmettre un signal numérique. Il a donc fallu l'adapter en convertissant le signal numérique en signal analogique, et inversément. Les technologies qui l'exploitent sont l'ADSL, et plus récemment le VDSL2 offrant des débits supérieurs. Il est possible de trouver également des abonnements SDSL mais qui coûtent en général très chers (OVH en propose) et qui perdent de leur intérêt avec l'arrivée de la fibre optique.

Le routeur

Il est en charge d'assurer le routage des paquets d'un réseau à un autre, et il ne fait rien de plus. Il contient une table de routage qui mémorise les routes optimales pour joindre d'autres réseaux. D'une manière très courante, il s'agit de faire transiter les données du réseau local vers un des réseaux externes d'internet.

Dans un réseau local, c'est la passerelle par défaut ou passerelle applicative qui assure cette fonction. Elle va, préalablement au routage, nater les adresses locales à l'aide d'un masque de sous-réseau. C'est grâce à ce procédé que l'adresse IP d'une machine d'un réseau local n'est pas connue à l'extérieur. On l'appelle d'ailleurs communément l'adresse IP privée. Seule l'adresse IP publique, c'est-à-dire délivrée par le FAI, est connue.

Ce mécanisme se fait au moyen d'adresses IP, soit au niveau 3 du modèle OSI.

A quoi ça sert d'avoir une adresse IP privée si elle n'est pas utilisée pour les échanges entre machines, alors ??

Parce que c'est le commutateur qui ne s'en sert pas, mais les couches applicatives se servent des adresses IP car elle sont beaucoup plus souples : elles sont plus facilement modifiables que les adresses MAC, et beaucoup plus faciles à mémoriser. VetoPartner en a besoin par exemple, pour transiter les informations de la base de données vers un poste client.

Le hub, ou concentrateur

C'est l'ancêtre du commutateur. Visuellement, on ne peut pas faire la différence avec un switch. C'est le même genre de boîtier. C'est un appareil passif qui concentre les flux via les ports des câbles branchés dessus. Si une machine envoie un signal, il sera communiqué à toutes les autres machines, sans distinction. C'est ce qu'on appelle un acheminement en broadcast.

Ce genre d'appareil, d'une grande simplicité, comporte néanmoins trois gros inconvénients :

- L'appareil fait goulot d'étranglement, le débit mesuré est ainsi considérablement amoindri.

- Il y a un risque accru de collision des paquets. Pour faire simple, l'info arrivera très tardivement à son destinataire, ou de manière corrompue, voire pas du tout.

- Il n'y a aucune protection du transport des données, le rendant vulnérables à certains types d'attaques.

C'est donc un appareil désuet et qui de nos jours a presque totalement disparu. Une alternative intéressante qui aurait pu remplacer le hub des réseaux locaux est le Token Ring, mais il a été supplanté par l'Ethernet commuté, moins coûteux (cf infra), matérialisé par ce qu'on appelle communément "switch", ou "commutateur".

Et comment je fais pour savoir si j'ai l'un ou l'autre alors ?

Souvent, c'est écrit dessus : "switch" ou "hub". Sinon, il faut taper le nom du modèle sur internet. Dans tous les cas, si c'est du matériel récent, ce sera très très probablement un switch.

Le switch, ou commutateur

On pourrait grossièrement dire que c'est un hub "intelligent". Il a donc le même rôle qu'un concentrateur mais il va agir comme un routeur :

- Lorsque les câbles Ethernet des machines locales sont branchés pour la première fois, il va d'abord communiquer en broadcast.

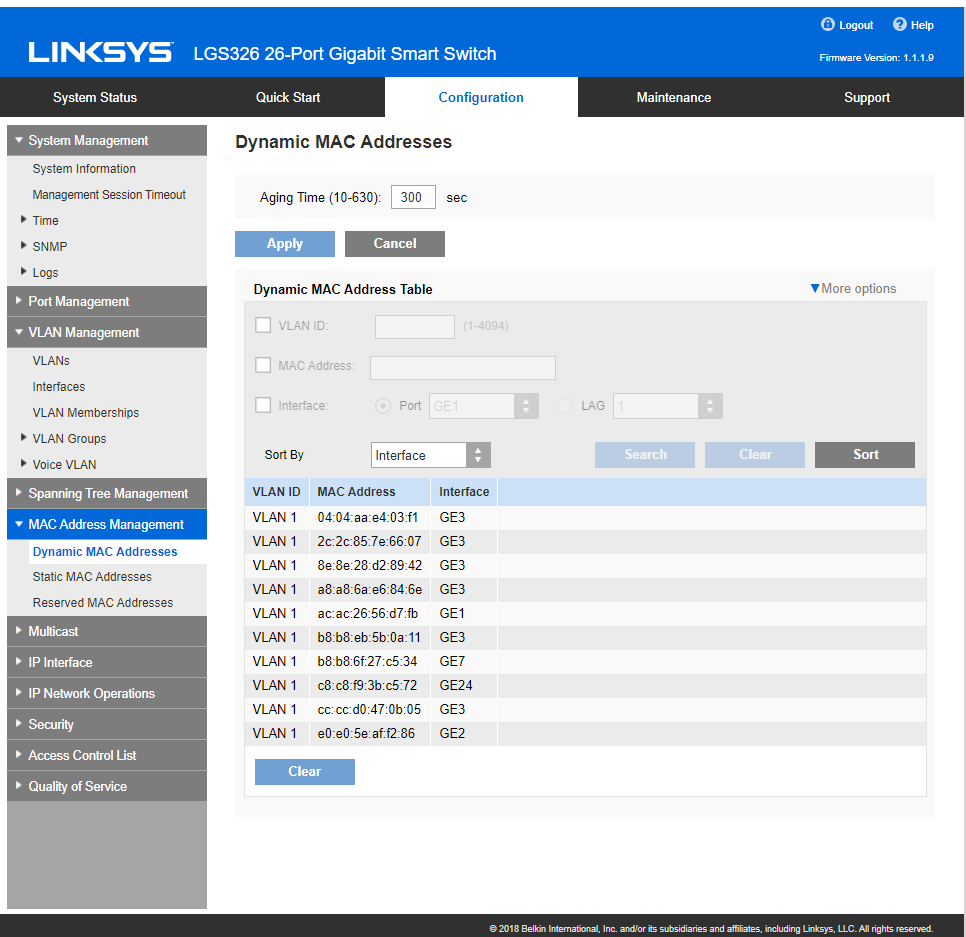

- Il va par la suite mémoriser les adresses MAC dans une table de routage.

- Dans sa table, il établit un lien entre le port utilisé et l'adresse MAC de la machine, ce qui lui permettra au prochain signal de communiquer en unicast.

Le commutateur agit donc comme si la machine hôte, qui envoie le signal, était raccordée avec un câble Ethernet direct à la machine distante. Le gain, comparé à un hub, est indiscutable.

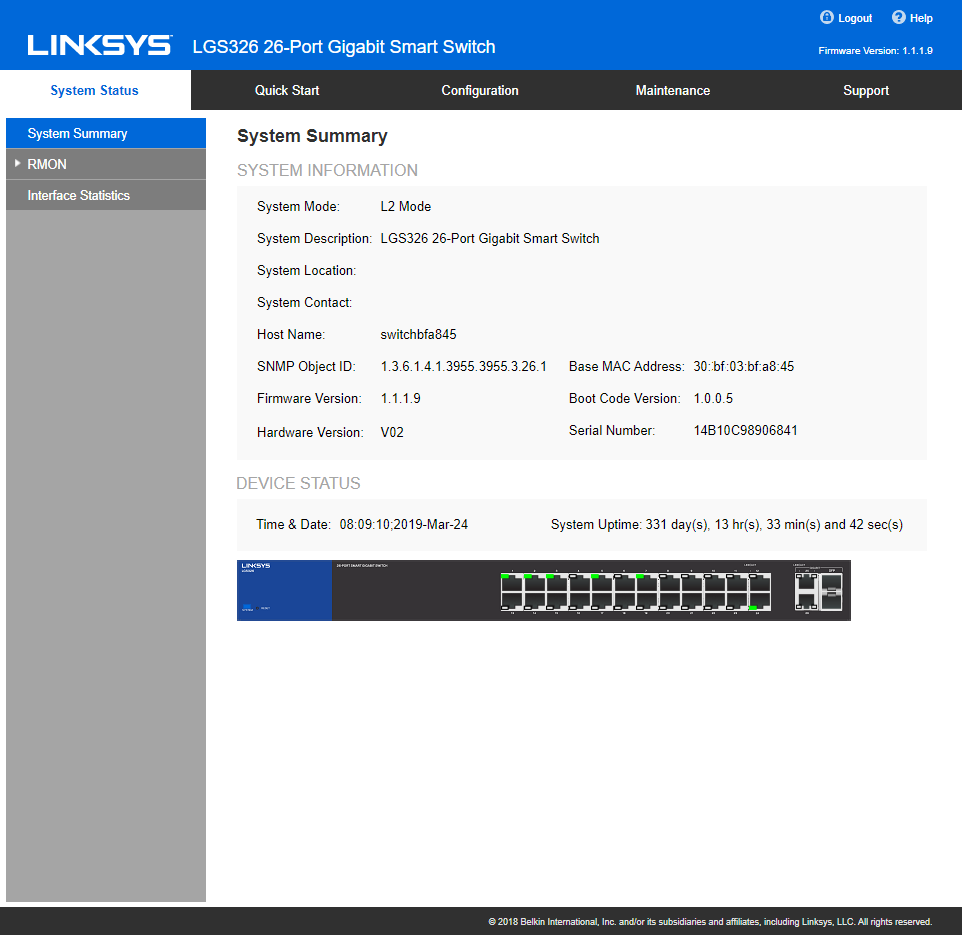

Il est possible que le switch soit manageable. Cela permet entre autres d'isoler virtuellement certains flux du réseau grâce au VLAN, ou bien de prioriser certaines connexions au moyen du QoS. On peut aussi faire de la surveillance, voir les ports connectés, etc. :

Si un switch fait du routage, pourquoi on ne route pas tout avec un switch et qu'on utilise un routeur alors ?

Cela voudrait dire que tel ou tel switch devrait apprendre toutes les adresses MAC de chaque machine de destination, y compris à l'extérieur du réseau local. Cela correspondrait à un nombre beaucoup trop grand d'adresses à mémoriser, d'où la nécessité d'utiliser une couche supplémentaire de routage.

La fameuse "box internet"...

... et bien elle est capable de faire tout ce qui est expliqué ci-dessus : à la fois modem, routeur, switch, et en plus Wi-Fi, VoIP, parfois même CPL !

C'est donc un appareil tout-en-un, un vrai couteau suisse, qui va donc avec les inconvénients de ce genre de qualificatif :

- Dépendance totale du réseau local et de l'accès internet à l'appareil

- Limitation technique : un appareil qui fait tout ne peut pas tout faire aussi bien que plusieurs appareils spécialisés dans une seule tâche.

Le minimum syndical à acquérir pour une clinique vétérinaire, en plus de bien choisir son FAI, est le switch. Non seulement le débit des connexions sera bien meilleur, mais le fonctionnement du réseau local sera assuré en cas de panne matérielle de la box — si c'est juste une panne de connexion à internet, la fonction switch de la box devrait normalement fonctionner.